El invierno

Inicio del invierno

El invierno de 2023-2024 en el hemisferio norte comenzará el día 22 de diciembre de 2023 a las 4 horas 27 minutos hora oficial peninsular según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Esta estación durará aproximadamente 88 días y 23 horas, y terminará el 20 de marzo de 2024 con el comienzo de la primavera.

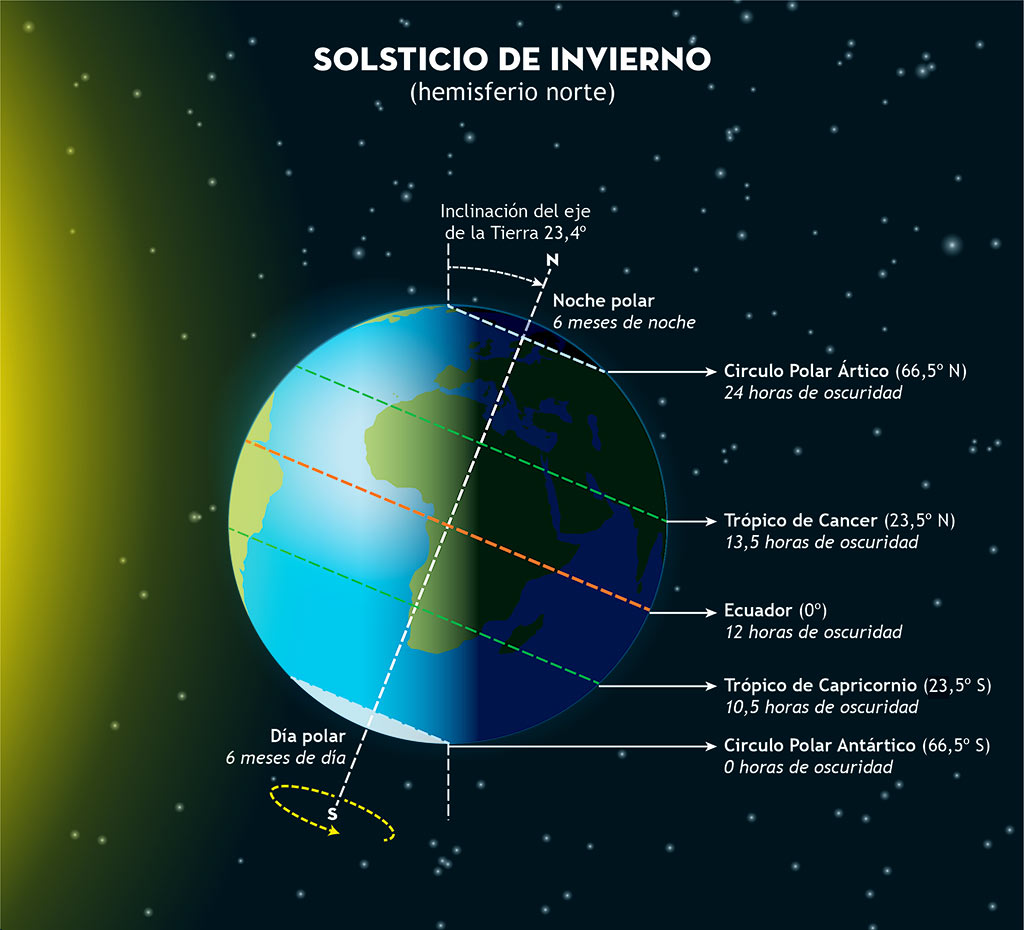

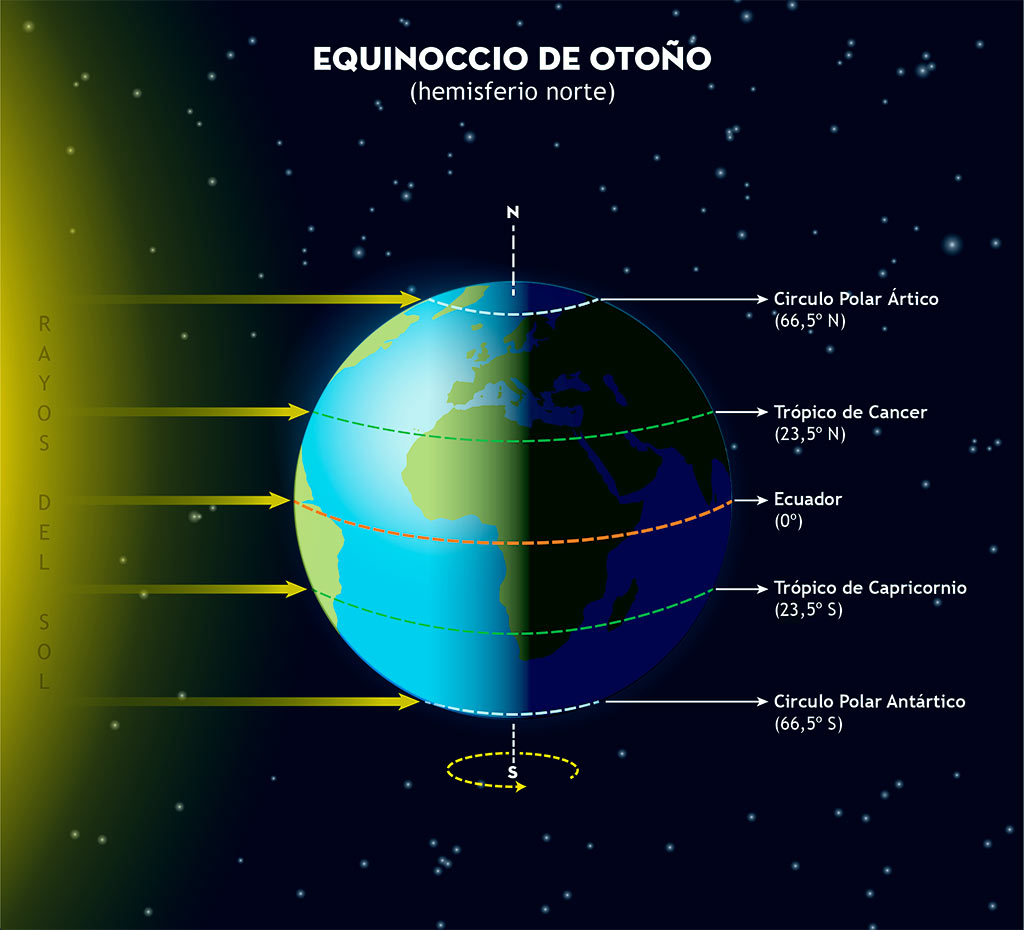

El inicio del invierno en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol presenta su máxima declinación sur. El día en que esto sucede, el Sol alcanza su menor elevación sobre el horizonte al mediodía y describe en el cielo el arco más corto. Como resultado, ese es el día con menos horas de Sol del año. Además, durante varios días la altura máxima del Sol al mediodía parece no cambiar, y debido a ello, al comienzo del invierno también se le llama solsticio de invierno (del latín solstitium, Sol quieto).

El comienzo del invierno en el hemisferio norte coincide con el comienzo del verano en el hemisferio sur.

El cielo durante el invierno de 2023-2024

Las noches del invierno son largas y con frecuencia secas, por lo que resultan excelentes para observar el cielo. Durante el invierno de 2023-2024 podremos ver distintos planetas y constelaciones a lo largo de cada noche.

A comienzos del invierno, podremos ver al anochecer a los dos grandes planetas gaseosos: Saturno y Júpiter, pero a medida que pasen los meses, Saturno se irá acercando al Sol, desapareciendo del cielo vespertino a mediados de febrero. Por su parte, Mercurio hará una breve aparición durante el mes de marzo, por lo que la estación terminará con dos planetas visibles al anochecer, Júpiter y Mercurio.

El cielo al amanecer, por otra parte, comenzará el invierno con un solo planeta, Venus. A finales de diciembre, Marte aparecerá por el este muy bajo en el horizonte y Mercurio hará una breve aparición que se prolongará durante el mes de enero. Al finalizar la estación, Venus desaparecerá en el brillo del alba, dejando como único planeta visible a Marte.

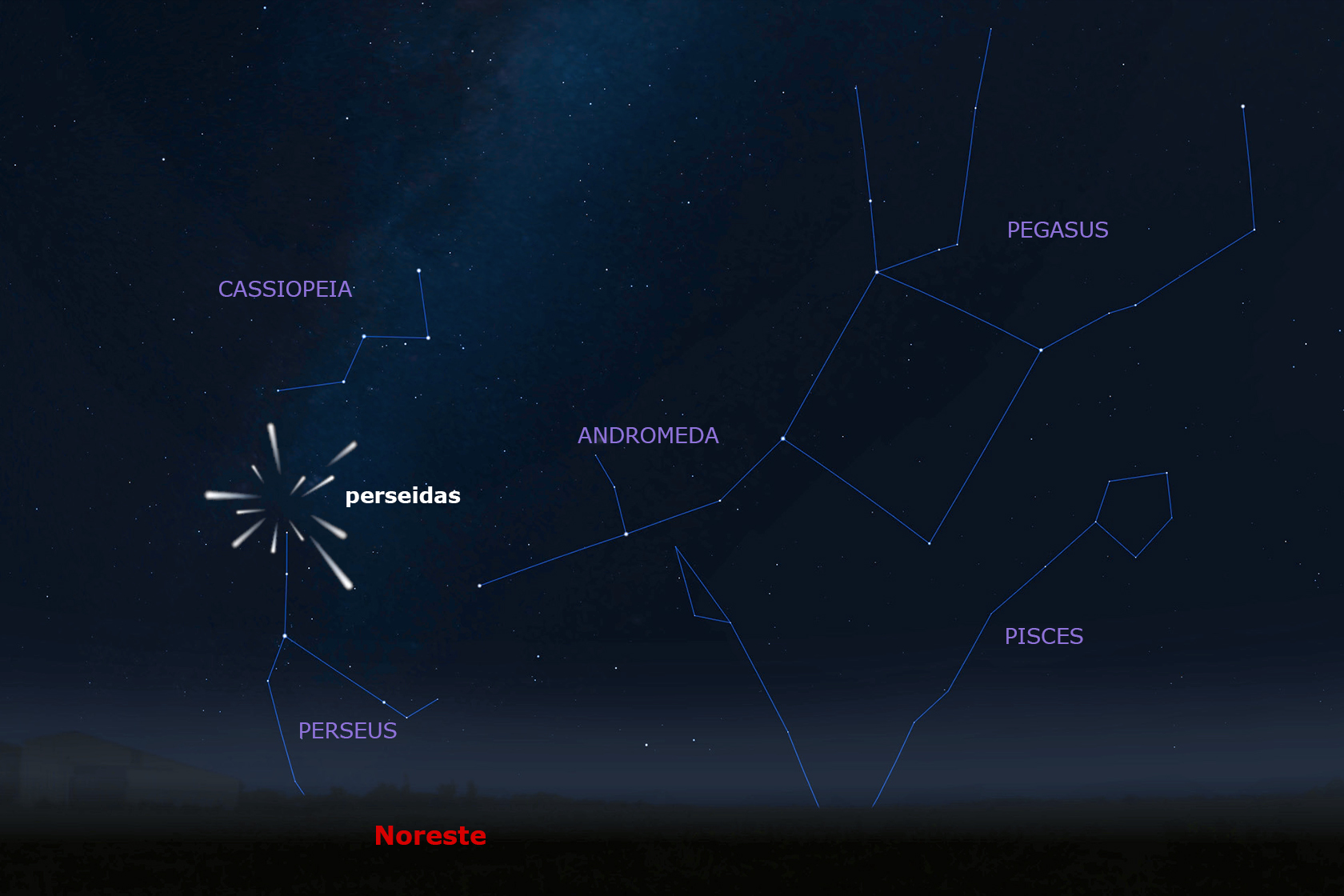

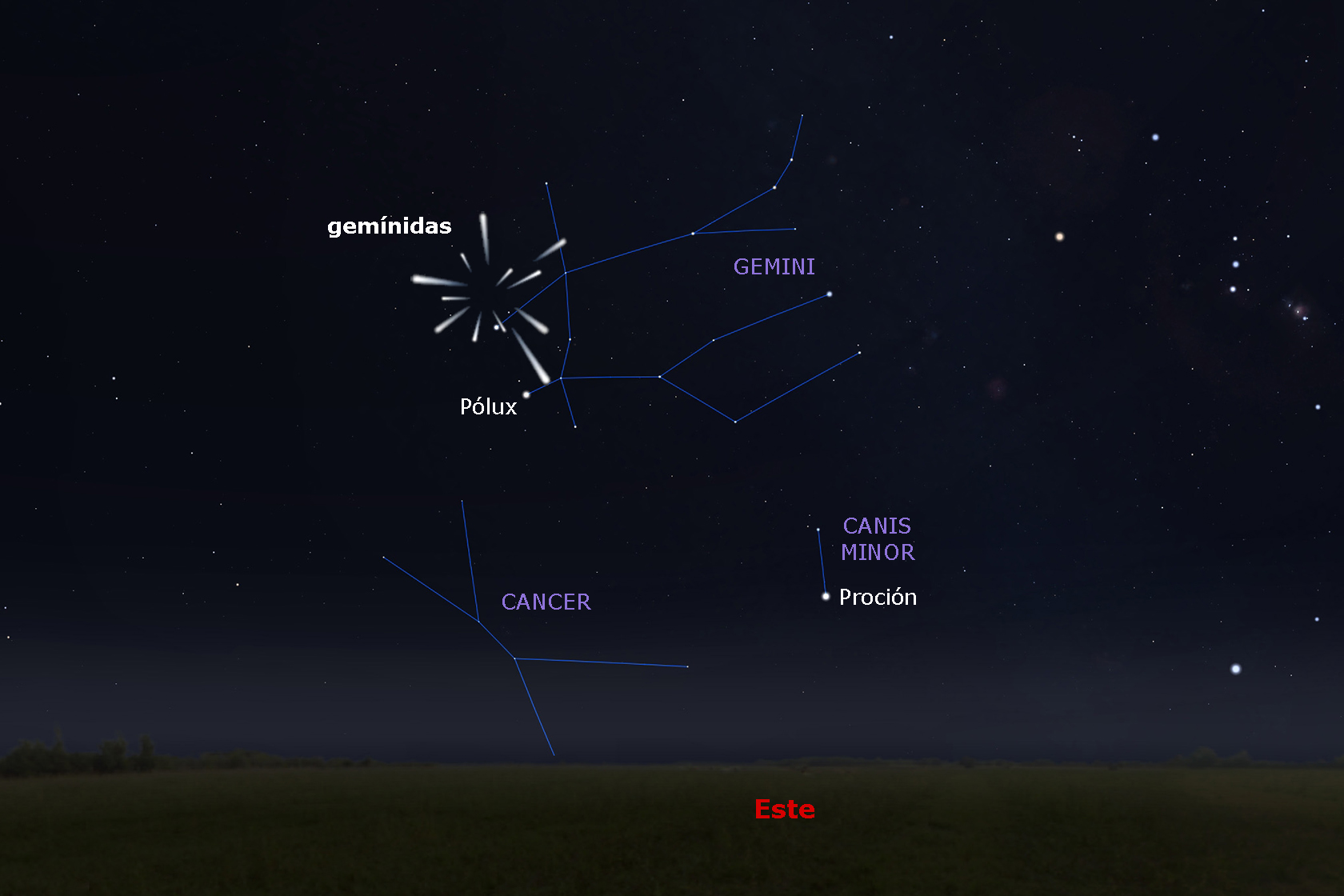

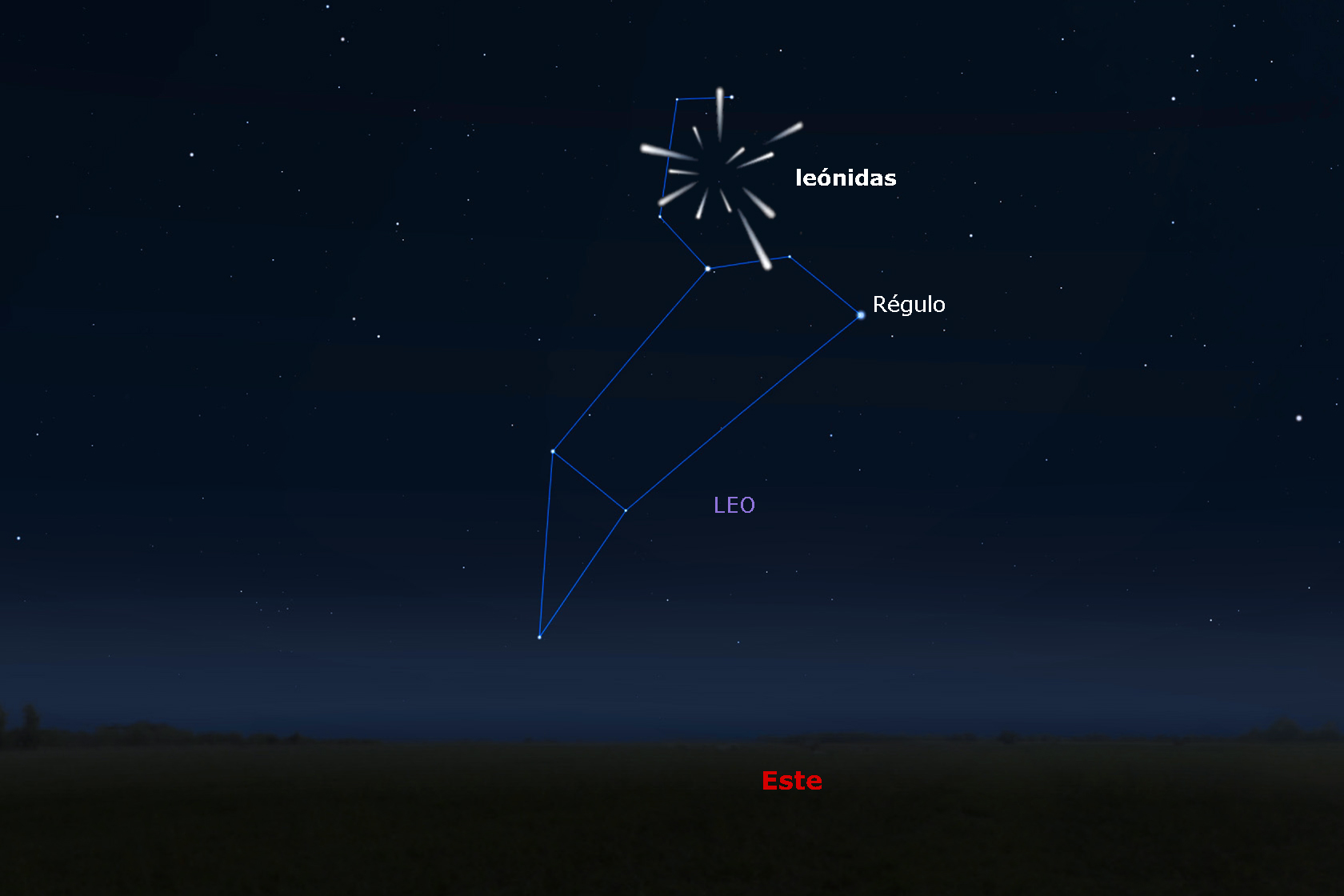

Además de los diferentes planetas, el cielo al anochecer en invierno nos mostrará algunas de las constelaciones favoritas de los aficionados, ya que contienen las estrellas más brillantes. Entre ellas, destaca Orión, con la brillante (y variable) Betelgeuse, Tauro, con la rojiza Aldebarán, Can Mayor con Sirio, la estrella más brillante de la noche, y Géminis, con la pareja Cástor y Pólux. La unión de algunas de estas estrellas con otras adyacentes forma un asterismo conocido como el hexágono del invierno por ser característico de los anocheceres de la estación.

Otros fenómenos de interés astronómico durante el invierno de 2023-2024 incluyen las lluvias de meteoros de las úrsidas, cuyo máximo se espera hacia el 22 de diciembre, y las cuadrántidas, cuyo máximo se espera hacia el 3 de enero. Las lunas llenas del invierno tendrán lugar el 27 de diciembre, 25 de enero y 24 de febrero.

El 3 de enero de 2024 se producirá el momento de máximo acercamiento anual entre la Tierra y el Sol, denominado perihelio. En ese momento, nuestra distancia al Sol será de poco más de 147 millones de km, es decir, unos 5 millones de km menos que en el momento de mayor distancia (afelio), que sucederá el 5 de julio de 2024.

Durante el invierno de 2023-2024 no se producirá ningún eclipse de Sol o Luna.

Algunas curiosidades sobre el invierno

Con algo menos de 89 días de duración, el invierno en el hemisferio norte es la estación más corta del año. Ello es debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular sino elíptica y el invierno coincide con la época del año en la que la Tierra se encuentra más cerca del Sol. Cuando esto sucede, la Tierra se mueve más rápido en su órbita (según la conocida como segunda ley de Kepler), y por tanto necesita menos tiempo para llegar al punto donde comienza la siguiente estación, que es la primavera.

El inicio del invierno puede darse, a lo sumo, en cuatro fechas distintas del calendario (del 20 al 23 de diciembre). A lo largo del siglo XXI el invierno se iniciará en los días 20 a 22 de diciembre (fecha oficial española), siendo su inicio más tempranero el del año 2096 y el inicio más tardío el de 2003. Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol.

Aunque el día del solsticio de invierno corresponde al de menor número de horas de Sol, la diferencia de horas entre el día y la noche depende de la latitud del lugar. Para la latitud de Madrid, el día del solsticio de invierno tendrá 9 horas y 17 minutos de Sol, a comparar con las 15 horas y 3 minutos de Sol que tuvo el día más largo (solsticio de verano). La diferencia entre el día más corto y el más largo es por tanto de casi seis horas de Sol. A medida que nos acercamos al ecuador, esa diferencia disminuye, mientras que en los polos terrestres la diferencia es máxima.

Para más información sobre los fenómenos astronómicos del año se puede consultar el Anuario del Observatorio Astronómico, que publica el Instituto Geográfico Nacional.

Información proporcionada por el Observatorio Astronómico Nacional (IGN, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).